Le débat public autour des finances publiques devrait logiquement se concentrer sur la baisse des dépenses dans un pays totalement socialisé où le taux de dépenses publiques/PIB est le deuxième le plus élevé du monde (57,2%). On assiste au contraire et de façon surréaliste à un concours de foire pour taxer encore davantage dans le pays déjà champion du monde des prélèvements obligatoires. Qui aura le courage de mettre fin à cette folie ?

L’excitation généralisée et totalement lunaire des médias sur la taxe idéologique Zucman illustre bien, s’il le fallait, le naufrage du débat économique en France.

Les économistes le savent depuis longtemps : il existe une relation simple et directe entre la part de l’État dans l’économie et le taux de croissance. La croyance que l’augmentation des dépenses publiques favoriserait la croissance économique est l’une des erreurs les plus communément ancrées dans la tête de nos élites politiques et technocratiques.

Croire que des relances keynésiennes à grands coups d’injections de dépenses publiques financées par l’emprunt permettent de relancer la croissance est une illusion, certes qui peut éventuellement fonctionner à court terme mais qui se révèle toxique à long terme car elle crée une addiction délétère. Et quand l’État choisit de s’endetter non pas pour investir dans des infrastructures qui viendront stimuler des facteurs de production privés mais pour payer ses dépenses de fonctionnement, autrement dit ses fins de mois, la catastrophe pointe inéluctablement son nez…

Comme l’écrit l’économiste libéral Charles Gave, cette croyance alimente un cercle vicieux funeste : « Plus la part de l’État dans l’économie est forte, plus la croissance est faible. Plus la croissance est faible, plus le taux de chômage monte. Plus le taux de chômage monte, plus les dépenses de l’État augmentent. Et plus la croissance est faible. Un cercle vicieux dans toute son horreur »1.

Pourquoi la France fait fausse route

C’est exactement le chemin qu’a suivi la France depuis 45 ans : un taux de chômage chronique élevé avec en toile de fond le « social-clientélisme » qui pervertit le système politique français. Chaque parti au pouvoir a intérêt en effet à procurer des avantages à sa base électorale, des « cadeaux » qui ne peuvent financés que par les déficits, et donc par la dette.

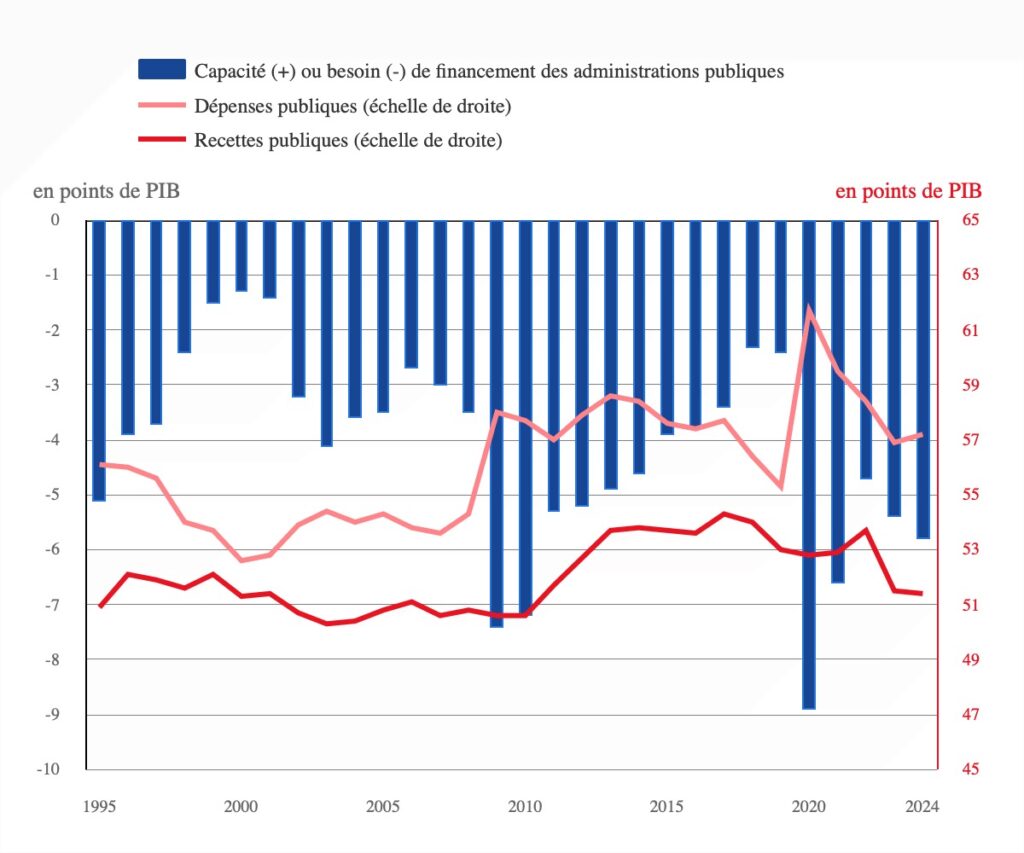

Après 51 ans de déficit budgétaire en continu, une dette publique qui grimpe à plus de 115% du PIB, une charge de la dette qui risque de devenir insupportable au cours des cinq prochaines années, nous arrivons au bout de cette logique de folie financière.

Pourquoi ? Très simplement parce qu’au-delà d’un certain seuil de dette/PIB, toute dérive financière supplémentaire fait se contracter la croissance économique. Et la croissance, c’est ce qui fait grossir les parts du gâteau à partager, autrement dit la prospérité d’un pays.

Bien sûr, tout n’est pas aussi univoque, d’autres facteurs peuvent jouer. Par exemple, en Allemagne, la croissance économique est à l’arrêt depuis cinq ans, alors que le pays est peu endetté mais Berlin paie là surtout l’enrayement d’un modèle économique fondé sur les exportations face à la montée de la Chine. Autre exemple contraire, les Etats-Unis qui connaissent une croissance forte en dépit d’un ratio dette/PIB élevé mais ici, c’est grâce à d’énormes investissements (privés !) dans l’innovation technologique.

Mais quand en France, vous combinez le poids écrasant de l’État dans l’économie, la perte de compétitivité de l’industrie, un taux de chômage anormalement élevé, et des déficits budgétaires et du commerce extérieur ininterrompus depuis des décennies, un pilotage inefficace des investissements par l’État, le tableau est sombre, voire catastrophique.

Et d’ailleurs, les pays qui ont fait le choix d’un État sobre qui ne se substitue pas aux individus pour ce qu’ils peuvent faire eux-même, d’une fiscalité raisonnable, d’un libéralisme des affaires, d’une politique de compétitivité et d’investissements dans l’innovation sont ceux qui sont aujourd’hui les plus prospères. Et ce n’est pas qu’une question de ressources naturelles, il suffit de voir tous ces pays qui ont un PIB/habitant supérieur à celui de la France: les Etats-Unis, la Suisse, Singapour ou même Israël…

Comme l’articule très bien Christian Gollier, professeur à l’École d’économie de Toulouse, dans un récent article :

Les dynamiques macro-économiques en Occident sont divergentes. D’un côté, les pays pro business à la fiscalité limitée ont réussi à créer les conditions d’un cercle vertueux entre prospérité et attractivité. De l’autre, les pays qui en ont été incapables s’enfoncent dans le cercle vicieux de la stagnation compensée par la hausse de la fiscalité pour financier leur système social.

Le grand déclassement

Comment retrouver le chemin de la prospérité ? Il faut aller résolument vers une baisse à long terme des prélèvements obligatoires pour stimuler la croissance. La France est déjà championne du monde avec 43% de prélèvements obligatoires, contre 34% pour la moyenne des pays de l’OCDE.

Cette hausse folle du fardeau fiscal a-t-elle assuré la prospérité du pays ? Que s’est-il passé en 45 ans : la France a glissé au 24e rang mondial de la richesse par habitant, alors qu’elle était au 13e rang en 1980 (devant les Etats-Unis !). Pas étonnant que nos concitoyens aient le sentiment d’un grand déclassement en faisant le triste constat que leur niveau de vie stagne, voire régresse.

Et quand ils regardent leur fiche de paie à la fin du mois et qu’ils voient que plus de la moitié de leur salaire super-brut (celui payé par l’employeur) est capté de façon forcée par un État obèse qui se mêle de tout au profit d’une redistribution dont ils ne bénéficient pas toujours, ils ont de quoi être moroses… et en colère ! Dans les années 50, ce ras-le-bol fiscal prenait le visage du poujadisme, en 2018, celui des Gilets Jaunes et en 2025, celui des #NicolasQuiPaie. Mêmes causes, mêmes effets…

Il est là le vrai paradoxe français : le sacrifice d’une prospérité collective au profit d’un modèle social de luxe, coûteux et surtout inefficace (le taux de pauvreté n’a jamais été aussi élevé).

Retrouver la prospérité collective

Il faut se rendre à l’évidence : il faut une désocialisation massive de l’économie pour redonner à chacun la possibilité de choisir et maîtriser son destin tout en participant au nécessaire effort collectif. Ce n’est qu’à cette condition que la France sortira du bourbier.

Baisser les dépenses, simplifier la bureaucratie, réduire les normes, restaurer la compétitivité de notre industrie, relancer le marché du travail sont les voies à privilégier pour stimuler l’économie et relancer la croissance potentielle.

Il ne faut pas plus d’État mais mieux d’État. Cela passe par redresser les finances publiques, libérer les forces vives et l’esprit d’entreprise, débureaucratiser et libéraliser l’économie pour remettre l’État à la place qu’il n’aurait jamais dû quitter : celui de ses missions régaliennes. Tout le reste doit être laissé à l’initiative privé et au marché. Il faut faire confiance aux individus.

Cela exige de réaliser des réformes structurelles fortes et donc du… courage.

Là est le vrai déficit français.

(1) L’État est mort, vive l’État : pourquoi la faillite étatique qui s’annonce est une bonne nouvelle, Charles Gave (François Bourin Editeur, 2010)

(2) Le dumping fiscal rend impossible la taxe Zucman, Challenges, 2 oct. 2025.