D’après les prévisions de la Cour des comptes et de Bercy, la charge des intérêts de la dette pourrait atteindre 80 milliards d’euros en 2027 et 100 milliards en 2030, soit le premier poste de dépenses du budget de l’État. C’est considérable : à titre de comparaison, le budget de l’Éducation nationale est d’environ 63 milliards d’euros (hors pensions de retraite). La France est-elle prise dans la spirale infernale de l’endettement ? Le pays est-il désormais condamné à un ajustement structurel majeur ?

Les alarmes sonnent de tous les côtés. Dernière en date, la Cour des Comptes ne se contente plus de pointer la détérioration alarmante des finances publiques. Elle avertit désormais très sérieusement d’une trajectoire des finances publiques et des comptes sociaux « hors de contrôle » .

Une possible « crise de liquidité » de la Sécurité sociale

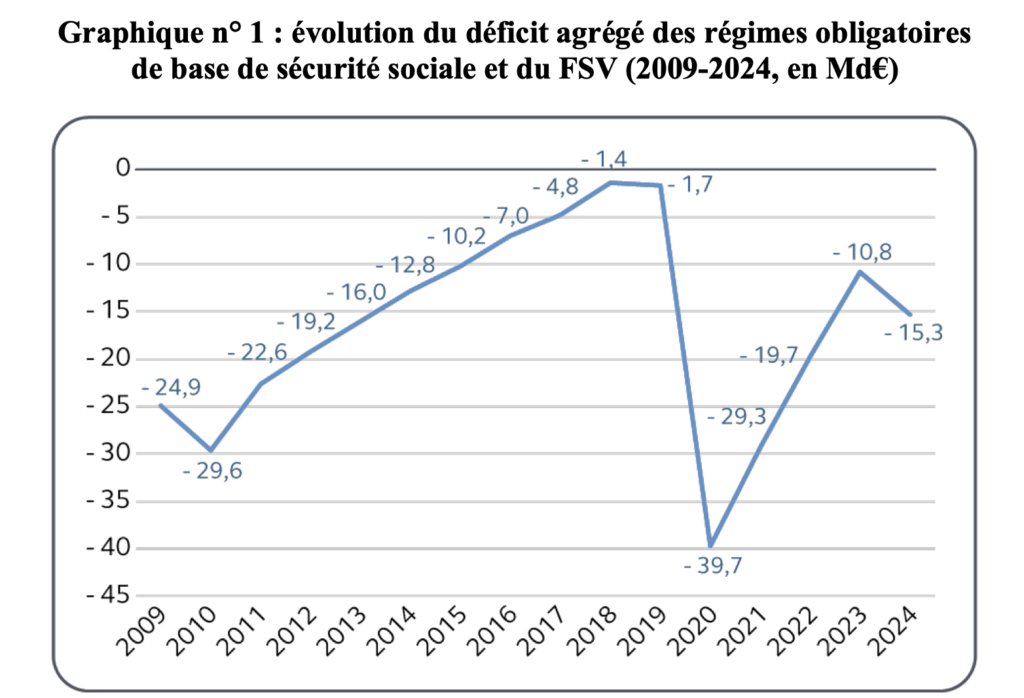

Dans son dernier rapport sur la Sécurité sociale, les sages de la rue Cambon alertent sur une accumulation de déficits année après année depuis 25 ans, conduisant à l’accumulation d’une dette non financée. Il faut remonter aux années 1999-2001 pour constater des budgets de la Sécurité sociale à l’équilibre ou en léger excédent.

Les perspectives ne sont pas bonnes. Après 10,8 milliards de déficit en 2023, 15,3 milliards en 2024, la Cour anticipe désormais (hors mesures à prendre) des déficits entre 23 et 24,1 milliards chaque année d’ici à 2028.

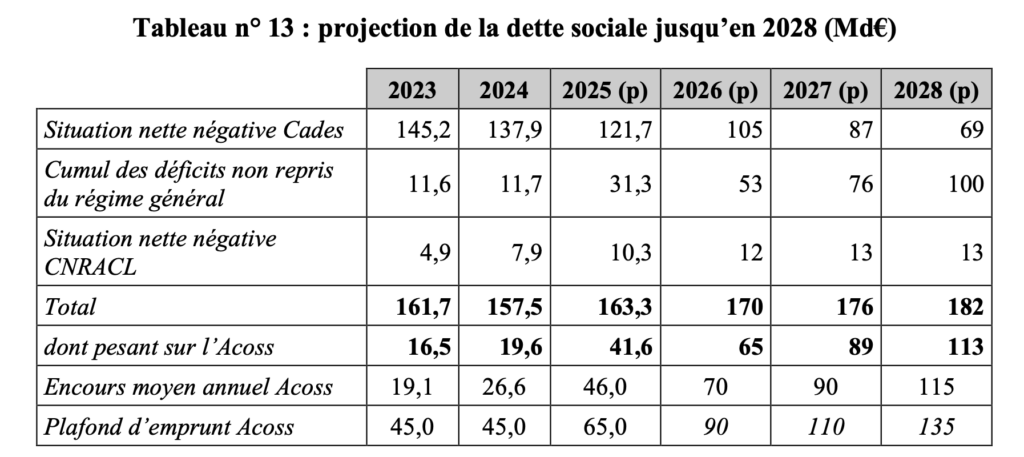

Ainsi, la dette sociale cumulée devrait atteindre 182 milliards d’euros en 2028. C’est catastrophique !

Pour éponger cette dette sociale, on sait que les gouvernements successifs ont confié à un organisme gouvernemental, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), le soin de la rembourser graduellement, grâce à une ressource propre et affectée, la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Créée en 1996, la Cades devait s’éteindre en 2009. Mais, les déficits continuant de s’accumuler, le législateur a prolongé son existence à plusieurs reprises et désormais son terme a été fixé à 2033. Surtout, les transferts de dette à la Cades ont été plafonnés à 136 milliards par une loi organique et ce plafond est désormais atteint.

Cela signifie que la Cades ne peut plus assumer la charge des futurs déficits sociaux, hors vote d’une nouvelle loi organique, ce qui est exclu au regard du contexte politique et l’absence d’une majorité au parlement. Par conséquent, la dette à long terme portée et amortie par la caisse devrait se réduire progressivement à 69 milliards d’euros en 2028 (voir tableau ci-dessus).

On pourrait se dire : une dette qui se réduit, enfin une bonne chose. Oui mais uniquement si le budget de la Sécu revenait à l’équilibre, ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, les déficits prévus d’ici à 2028 vont devoir être assumés par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). Cet organisme gère la trésorerie à court terme des différentes branches de la Sécu par l’émission de titres de dette à maturité courte (un an).

Selon les prévisions de la Cour des Comptes, la dette à court terme assumée par l’Acoss devrait donc passer de 16,5 milliards d’euros en 2023 à… 113 milliards en 2028 ! C’est colossal ! Et surtout bien au-delà de son plafond fixé à 65 milliards pour 2025. Ce plafond sera dépassé dès 2027.

Les magistrats en tirent la conclusion suivante : « Il en résulte dès 2026 une prise de risque, fortement aggravée en 2027, qui ne permet pas d’exclure une crise de liquidité́ de la sécurité́ sociale. Ainsi, non seulement la charge du financement de la sécurité́ sociale serait reportée sur les générations futures, ce qui est contraire au principe constitutionnel d’équilibre de ses comptes mais elle fait courir un risque à court terme sur la pérennité́ du système lui-même ».

On ne saurait être plus clair.

La réduction du déficit public dans l’impasse

La Cour des comptes avait déjà alerté dans son rapport sur les finances publiques en février 2025 sur la dégradation « exceptionnelle et inédite » des finances publiques, avec des dépenses publiques « hors de contrôle » et qui continuent de grimper et un nouveau dérapage constaté en 2024. Une situation, disait la Cour, qui « affaiblit la position de la France et mine sa crédibilité ».

Pour ne pas arranger les choses, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, se répand ces jours-ci dans les médias pour attirer l’attention sur la quadrature du cercle de la réduction du déficit budgétaire.

Cette année, le gouvernement doit en effet trouver au moins 40 milliards d’économies à réaliser pour le prochain projet de loi de finances pour 2026, qui sera présenté à l’automne au parlement, l’objectif étant qu’avec 40 milliards d’économies chaque année, on puisse revenir à moins de 3% du PIB de déficit en 2029.

Notez au passage que de tous les responsables qui se succèdent, aucun ne parle de revenir à l’équilibre budgétaire, juste de revenir « sous les 3% » du PIB, donc à continuer à générer de la dette.

Depuis plusieurs mois, les experts de Bercy et les cabinets ministériels s’échinent pour trouver les mesures d’économies qui doivent être annoncées le 14 juillet par François Bayrou. Or, à un mois de cette échéance Amélie de Montchalin lâche au JDD : « Le compte n’y est pas » et constate, impuissante : « Nous sommes au bout d’un système « . Certes mais que fait-on ?

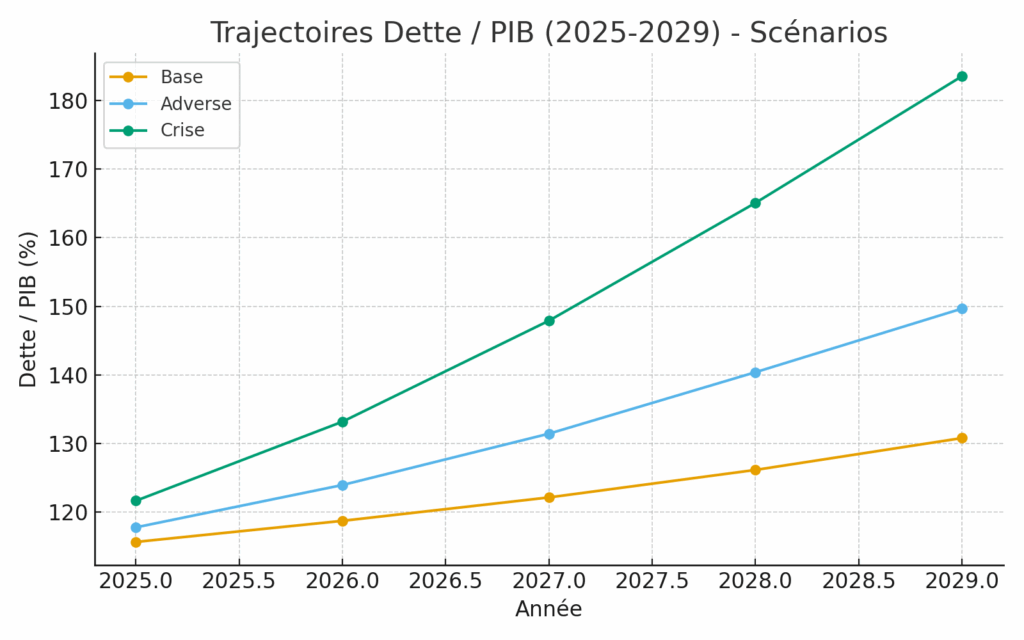

La France semble être prise dans une spirale infernale de l’endettement, alimentée de plus par un déficit commercial abyssal. Le pays se trouve désormais au pied du fameux seuil de soutenabilité, quand les intérêts de la dette deviennent supérieurs à la croissance nominale du PIB. En d’autres termes, la « boule de neige » est en train de se former en haut de la pente…

La France devient ainsi vulnérable à la confiance des marchés financiers et des agences de notation. La demande de dette à l’échelle mondiale devient telle qu’un accident n’est pas à exclure, un « moment Liz Truss » (des décisions politiques qui affolent les marchés et entraînent une hausse brutale des taux d’intérêt) comme le prédit le directeur de Stonal, Robin Rivaton. Les Etats-Unis et le Japon viennent de connaître deux alertes lors de leurs dernières levées d’emprunt, où la demande s’est avérée brutalement plus faible que prévue.

La leçon grecque

Souvenons-nous aussi de la leçon grecque. Totalement asphyxiée par sa dette en 2011-2012 et incapable de faire face au remboursement des intérêts, Athènes a dû se plier à un régime sec que l’on n’oserait même pas imaginer en France.

La crise grecque s’est soldée par une mise sous tutelle par une troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne et FMI). Et la potion a été rude : réduction massive des dépenses publiques (baisse des salaires des fonctionnaires jusqu’à 30% et des pensions de retraite, fermeture de service publics), hausse de la TVA, nouvel impôt foncier, réduction du nombre de collectivités locales, réforme et baisse des effectifs de la fonction publique, privatisations massives, ventes d’actifs stratégiques (port du Pirée, aéroports, réseaux énergétiques gaziers et électriques), hausse de l’âge de départ à la retraite à 67 ans et fusion des caisses, réforme du système de santé, réduction des remboursements pour les médicaments, fermetures d’hôpitaux, réforme du marché du travail, salaire minimum réduit de 751 € brut à… 586 € et même 510 € pour les jeunes…

Les résultats financiers sont arrivés dès 2016 avec le retour à un excédent budgétaire primaire (c’est-à-dire hors charge de la dette), grâce aussi à une restructuration de la dette (les créanciers privés ont accepté une décote de 53% pour éviter le défaut). Malgré cet ajustement structurel extrêmement sévère qui a provoqué un choc économique et social profond, la Grèce reste toujours dix ans plus tard le pays le plus endetté de la zone euro (153,6% du PIB).

La menace d’une tutelle internationale ?

Alors que la banque de France révise à nouveau sa prévision de croissance de 0,7% à 0,6% pour la France en 2025, il n’en faut pas plus pour réveiller les craintes d’un scénario à la grecque et la mise sous tutelle par le FMI.

Nous n’en sommes pas là. Si certains osent dire sans hésiter qu’il est déjà trop tard, la situation est en tout cas critique : des dépenses toujours en hausse, des déficits persistants, une dette élevée. Si les efforts qui vont être engagés sont insuffisants, le risque est réel d’une hausse des coûts de financement et d’un isolement au sein de la zone euro, sans parler de la pression sociale qui va monter.

La France est-elle dans une spirale de l’endettement ? C’est encore trop tôt si l’on entend par là une dynamique auto-entretenue et irréversible.

Pour l’instant, la capacité de la France à emprunter reste solide. Les taux sont élevés mais encore relativement bas pour une dette majoritairement de long terme. L’économie reste relativement stable avec une croissance anémique mais toujours positive.

Les mesures qui seront annoncées le 14 juillet risquent de mettre le feu aux poudres. Sur le plan politique, une crise n’est pas à exclure si le gouvernement est renversé à l’occasion d’une nouvelle censure. Sur le plan social, la rentrée risque d’être explosive car les syndicats en France n’ont pas la maturité de leurs collègues allemands ou nordiques qui les conduirait à considérer les choses de façon réaliste, pragmatique et responsable.

On peut s’attendre donc à des mesures de bric et de broc qui auront le seul mérite de mécontenter tout le monde : réduction homéopathique du nombre de fonctionnaires, désindexation des pensions de retraite, gel du point d’indice des fonctionnaires, diminution des remboursements de la sécurité sociale, etc.

En finir avec « l’argent des autres »

La vérité est que nous avons tellement socialisé l’économie au cours des 40 dernières années que plus personne ne sait comment revenir en arrière. L’ancienne Première ministre britannique, Margaret Thatcher l’avait déjà bien compris dans les années 80 : « Le problème avec le socialisme, c’est que l’argent des autres finit toujours par manquer ».

Nous en sommes là. La dette publique continue de croître de 5.136 € par seconde. Autrement dit, l’État dépense chaque jour « l’argent des autres« , pratiquement un demi-milliard d’euros… qu’il n’a pas ! Mais qu’il faudra bien payer un jour (coucou les jeunes générations…). Car la dette, ce n’est que de l’impôt à acquitter plus tard.

Avec 3.305 milliards d’euros de dette publique fin 2024 et l’ampleur du déficit public encore prévu cette année, on devrait avoisiner allègrement les 3.450 milliards à la fin de cette année. Et tout le monde s’accorde pour dire qu’il y a peu de chances que les économies promises soient réellement réalisées. Plus personne n’y croit. Il faudrait en réalité aller beaucoup plus loin car le coût croissant des intérêts viendra annuler sinon tous les efforts consentis.

Mais où est la vision d’ensemble ? Où est le cap clair sur une réforme de l’État ? Où est le discours churchillien sur les efforts à réaliser ? Où est le chemin vers la prospérité retrouvée de la France ?

L’Horloge de la dette publique a encore de beaux jours devant elle et va continuer de tourner inexorablement.

Qui pourra la stopper ? L’inverser ?