On ne présente plus François Écalle, le fondateur du site FIPECO et l’expert des finances publiques que le tout-Paris s’arrache, des décideurs politiques aux commissions d’enquête parlementaires et aux médias. Le « pape » des finances publiques a accepté de livrer ses réflexions à l’Horloge de la Dette publique à l’occasion de la parution de son dernier livre.

C’est un témoignage précieux, parfois désabusé, souvent ironique, à la manière du « Choses vues » de Victor Hugo ou encore une sorte d’« Alice au pays des merveilles (publiques) » que François Ecalle livre dans « Mécomptes publics ». Il raconte son parcours de haut fonctionnaire au ministère de l’Économie, puis à la Cour des Comptes, où il a pu voir de l’intérieur les rouages du fonctionnement de l’État, de la conception des politiques publiques jusqu’au contrôle de leur mise en œuvre. Sa vision est plutôt pessimiste et sa conclusion clairement inquiétante : la dette publique de la France est hors de contrôle et le pays se dirige tout droit vers un scénario à l’italienne. Selon lui, seule une révolution des esprits pourrait conduire durablement à une réforme de l’État.

Q : Pourquoi ce titre « Mécomptes publics » ?

C’est l’éditeur qui en a eu l’idée de ce jeu de mots entre « mes comptes » et « mécomptes » publics. Je crois que cela traduit assez bien finalement ce que je raconte dans le livre, à savoir un espoir déçu. Je suis quand même assez désespéré par le fonctionnement de l’État au travers de tout ce que j’ai vu et par sa capacité à se réformer.

Certes, on ne peut pas dire qu’on n’a rien fait pendant quarante ans, il y a eu des réformes – on a commencé à reculer l’âge de la retraite en 2010 – mais c’est très long, très compliqué et l’on voit bien qu’on se retrouve aujourd’hui dans une situation très difficile.

Nous alertions déjà il y a 30 ans là-dessus dans les années 90 quand par exemple, nous avions des systèmes de pré-retraite qui faisaient que les constructeurs automobiles, Renault et Peugeot, voulaient envoyer en pré-retraite tous leurs personnels à partir de 52 ans. On est parti de très, très loin en termes de réformes mais nous n’en avons pas fait assez.

La dette publique augmente inexorablement en marche d’escalier (…) Nous sommes aujourd’hui dans une situation très dangereuse

Q : Vous donnez maints exemples de dysfonctionnements graves et répétés dans la gestion des services publics avec des exemples édifiants : RATP, SNCF, ADP, les sociétés d’autoroute, le Port autonome de Marseille, etc. La gestion de la sphère publique est-elle défaillante ?

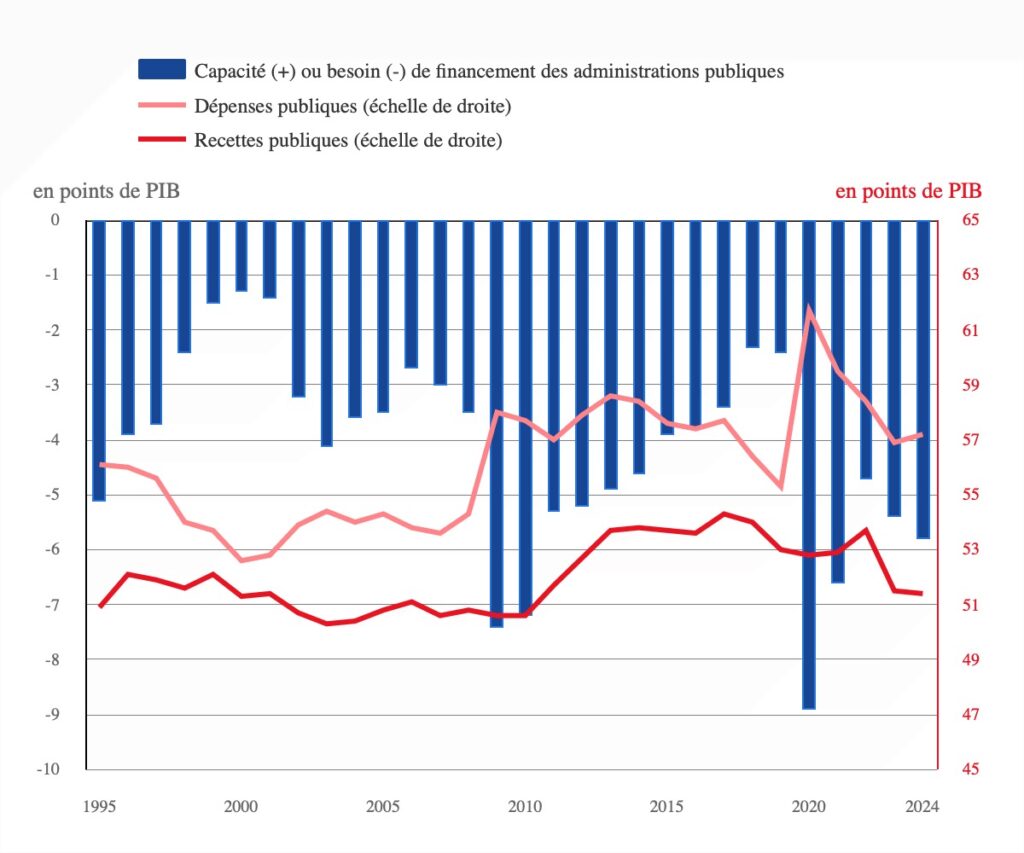

Force est de constater que c’est toujours d’actualité. La situation générale des finances publiques ne fait que s’aggraver. Le déficit public s’améliore ou se creuse selon les périodes mais tendanciellement il ne fait que s’aggraver. La dette publique augmente inexorablement en marche d’escalier : on arrive à la stabiliser après chaque crise, puis elle repart à la hausse à la faveur de la crise suivante, jusqu’à devenir hors de contrôle. Nous sommes aujourd’hui dans une situation très dangereuse.

Q : Vous décrivez aussi comment les graves manquements dans la gestion des fonds publics par les comptables et ordonnateurs restent pratiquement toujours sans conséquences judiciaires en raison de l’intervention de tel ou tel ministre. Bref, on a l’impression que personne n’est jamais tenu responsable au sein de l’administration ?

Il y a un gros problème de responsabilité de l’administration. Je cite de nombreux cas, par exemple les aides à l’agriculture. Quand je les contrôlais pour la Cour des Comptes, on s’apercevait qu’il y avait de nombreuses aides irrégulières qui auraient pu conduire les directeurs d’offices agricoles à voir leur responsabilité personnelle mise en jeu mais cela n’arrivait jamais parce qu’ils se faisaient couvrir par des lettres de ministres dont la responsabilité, eux, ne pouvaient pas être mise en cause, autre que politiquement.

En matière de marchés publics, dès qu’on regarde un peu, on trouve des irrégularités. C’est aussi lié à la complexité. Le politique crée des règles qu’il impose à l’administration et aux entreprises mais l’administration est incapable, elle, de les respecter parce que les marchés publics sont tellement compliqués qu’il y a toujours une mise en œuvre parfois un peu cavalière. La Cour des Comptes aurait pu à chaque fois saisir le juge pénal mais elle hésitait beaucoup à le faire parce que ses magistrats sont aussi des fonctionnaires qui ont eu, eux aussi, des responsabilités. Il y a des va-et-vient permanents entre la Cour et le reste de l’administration. Beaucoup de magistrats savaient qu’eux-mêmes s’étaient trouvés dans ce genre de situation et donc faisaient preuve de mansuétude, même si de temps un temps, sur les dizaines de marchés irréguliers qu’elle contrôlait, il fallait bien faire un exemple.

Q : Vous écrivez que les 35 heures ont été une « regrettable erreur ». Pourquoi ?

Que les gens veuillent travailler moins, pourquoi pas ? Mais la bonne solution dans ce cas, c’est le temps partiel. Les gens sont ainsi payés à la hauteur de la quantité de leur travail effectif.

Retraite à 60 ans, cinquième semaine de congés payés et réduction de la durée du travail à 35 heures, on ne peut pas tout avoir. Il faut faire des choix.

L’absurdité économique des 35 heures, c’est de dire, vous allez passer de 39 heures à 35 heures en étant payé pareil. Ça s’est traduit par une augmentation très élevée des coûts pour les entreprises qui a été en partie compensée par des allègements de cotisations patronales. Aujourd’hui, on critique ces allègements mais c’est à l’époque Martine Aubry qui les a augmentés le plus. Cela n’a pas été suffisant et ne compensait qu’à hauteur d’un tiers la hausse du coût pour les entreprises. On escomptait à l’époque une modération salariale mais qui n’est pas advenue. C’est une des explications de la perte de compétitivité des entreprises françaises. On a vu, à partir des années 2000, des pertes de parts de marché à l’exportation de nos entreprises. Dans la fonction publique, cela s’est traduit par des embauches massives dans les collectivités locales et la fonction publique hospitalière dans les années 2000.

Retraite à 60 ans, cinquième semaine de congés payés et réduction de la durée du travail à 35 heures, on ne peut pas tout avoir. Il faut faire des choix. Les gains de productivité dans l’économie peuvent permettre soit de gagner du pouvoir d’achat, soit de baisser la durée du travail qu’elle soit hebdomadaire ou annuelle ou sur la durée de vie, mais on ne peut pas tout avoir à la fois, c’est-à-dire travailler moins et gagner plus. Il faut choisir. Et comme les gains de productivité sont de plus en plus faibles pour des raisons que les économistes ont du mal à cerner, si les salariés veulent des gains de pouvoir d’achat, il faudrait plutôt augmenter la durée du travail. Aujourd’hui, la France ne produit pas assez.

On empile des règlementations et on accumule des dépenses publiques. C’est un comportement qui est ancré, très ancien et très culturel. C’est pour cela que je suis assez pessimiste.

Q : Ce que vous décrivez aussi, c’est un modèle social français où les politiques n’arrivent pas à établir des priorités entre les besoins des Français et engagent des dépenses à tort et à travers sans se soucier vraiment de la bonne utilisation de l’argent public, de son efficacité à long terme ? Vous ajoutez que rien ne semble avoir changé aujourd’hui. Sommes-nous au bout de cette logique de social-clientélisme ?

Il suffit en effet qu’une mauvaise nouvelle soit annoncée le soir au 20 heures pour que le politique veuille résoudre le problème. Et comme la seule façon qu’a le politique de le faire, c’est par de la réglementation et de la dépense publique, on empile des règlementations et on accumule des dépenses publiques.

C’est un comportement qui est ancré, très ancien et très culturel. C’est pour cela que je suis assez pessimiste. Je cite souvent le livre de Tocqueville « L’Ancien Régime et la révolution », dans lequel, dans certains passages, on a l’impression qu’il décrit quasiment la situation actuelle. A l’époque, les Français demandaient déjà au roi des aides sous forme de dépenses et des protections sous forme de règlementation parce que le roi était censé guérir tous les maux. Tout en voulant bien sûr payer moins d’impôts !

Notre problème de fond, c’est que l’on a un État qui est beaucoup trop jacobin, avec un peuple qui demande tout à l’État central, alors que dans d’autres pays, on s’adresse plutôt à des collectivités locales puissantes, comme les Länder (États fédérés) en Allemagne qui, eux, sont contraints et obligés de faire des choix ou des de mener des expériences différentes.

En France, tout remonte à l’État. Il est beaucoup plus facile de décider une nouvelle dépense, une nouvelle norme. On les accumule sans jamais les remettre en cause.

Q : Comment expliquez-vous cette incapacité à réformer notre modèle social ?

L’administration est loyale. Elle applique les politiques décidées par le gouvernement. Prenons l’exemple de la réforme des 35 heures. Nous, à la Direction de la prévision (du ministère de l’Économie), nous étions contre en raison de son impact économique que nous jugions négatif, mais j’ai défendu cette réforme devant des organisations internationales, devant l’OCDE, de façon tout à fait loyale, même si en interne, nous écrivions des notes pour dire que c’était une erreur.

Ce que j’ai aussi souvent observé, c’est que les fonctionnaires confondent l’intérêt général avec la mission particulière de leur administration, de leur service public ou de leur entreprise publique. Il y a un esprit de corps qui est très fort et qui se traduit souvent par des luttes d’influence parfois féroces entre les directions. J’ai pu constater au cours de ma carrière à Bercy, puis à la Cour des Comptes, que chaque direction, chaque service, avait ses objectifs, sa raison d’être, et défendait ses intérêts. Et cela, ça rend les réformes très difficiles car, si vous dites à une administration que ce qu’elle fait depuis 30 ans, il faut arrêter de le faire, cela les heurte. Il revient donc au pouvoir politique de faire des choix et d’établir des priorités.

Q : Vous avez débuté votre carrière de haut fonctionnaire en partisan convaincu de l’interventionnisme de l’État et vous reconnaissez être devenu de plus en plus libéral en économie, un peu comme une sorte de résignation ?

Je fais partie d’une génération qui a fait ses classes dans les années 70. Quand j’ai commencé mes études en économie, l’ambiance était encore très keynésienne, très interventionniste. Très vite, je dois dire cependant, dès mes stages de l’ENA, j’ai commencé à éprouver des doutes sur la capacité de l’administration à se gérer elle-même et à réguler l’activité économique. C’est ce que j’essaye de faire transparaître dans ce livre.

Q : Accumulation des déficits budgétaire et du commerce extérieur, dérapage année après année des comptes publics, explosion de la dette publique (+51% depuis 2017), faiblesse de la croissance, etc. Comment jugez-vous aujourd’hui la situation des finances publiques ?

Je crains que la dette publique ne devienne hors de contrôle. Jusqu’à présent, on a toujours réussi après les crises – chocs pétroliers, récession, crise financière de 2008, crise covid, etc. – à la stabiliser jusqu’au choc suivant. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où pour la stabiliser en pourcentage du PIB, l’effort à faire est gigantesque.

J’ai écrit avec Olivier Blanchard, l’ancien économiste en chef du FMI, une note publiée en décembre (reprise sur FIPECO) expliquant que pour stabiliser le ratio dette/PIB, l’effort à faire est de 120 milliards d’euros, soit 4 points de PIB de dépenses en moins. C’est ce qu’il faudrait aujourd’hui pour réduire le déficit public. L’effort en 2025 n’est que de 25 milliards, et quasiment uniquement par des hausses d’impôts dont une partie, la majoration d’impôts sur les sociétés, est temporaire. Donc, on est très, très loin du compte.

Je crains que la dette française ne soit partie pour dériver (…) On aboutit à une dette publique qui va atteindre 135% du PIB en 2030. C’est le niveau italien mais avec une différence : la dette italienne est à 135% du PIB depuis dix ans déjà. Ils l’ont déjà stabilisée. La France, elle, reste sur une pente croissante.

Dans le contexte politique actuel, je ne vois pas comment on va y arriver : l’assemblée est incapable aujourd’hui de voter quoi que ce soit de significatif et je ne vois pas dans les programmes des candidats potentiels à la présidentielle de 2027 des mesures qui permettraient de régler durablement ce problème.

Je crains que la dette française ne soit partie pour dériver. Si je considère que le déficit public primaire (hors intérêts de la dette) va rester au niveau actuel – ce qui signifie déjà que l’on va compenser les dépenses militaires supplémentaires par quelques économies – et en conservant les hypothèses que nous avions fait avec Olivier Blanchard sur l’évolution des taux d’intérêt et des taux de croissance, on aboutit à une dette publique qui va atteindre 135% du PIB en 2030. C’est le niveau italien mais avec une différence : la dette italienne est à 135% du PIB depuis dix ans déjà. Ils l’ont déjà stabilisée. La France, elle, reste sur une pente croissante.

Vient s’ajouter à cela le problème des taux d’intérêt. On a vécu pendant des années un paradoxe : la dette publique augmentait en euros et la charge des intérêts de la dette, elle, diminuait car nous avions des taux bas, d’abord grâce à la création de l’euro dans les années 2000, puis par l’interventionnisme de la BCE qui a racheté massivement la dette des États de la zone euro (via sa politique de quantitative easing ou assouplissement quantitatif) qui a même abouti à des taux négatifs jusqu’en 2021. Mais cette période est terminée. Les taux d’intérêt remontent et la croissance est atone. On aboutit à un effet de ciseau entre la croissance et les taux d’intérêt qui contraint désormais à un effort énorme sur le plan budgétaire pour stabiliser la dette.

Q : La Cour des comptes – à laquelle vous avez appartenu – parle comme vous d’une trajectoire « hors de contrôle » des finances publiques et évoque même d’une possible « crise de liquidité » de la sécurité sociale ? Est-ce que l’on va droit dans le mur ?

Lorsque j’étais à la Cour des Comptes, je mettais toujours en garde pour que l’on évite l’expression : « On est au pied du mur », parce que si l’on sait qu’il y a un mur, on ne sait pas précisément à quelle distance il se trouve. C’est une question de crédibilité.

On ne sait pas quand les marchés financiers vont s’agiter. Aujourd’hui, ils sont très calmes. L’écart de taux d’intérêt entre la France et l’Allemagne a un peu augmenté après la dissolution de l’an dernier mais cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé lors de la crise grecque en 2011-2012, parce que la différence aujourd’hui est que l’on sait que la BCE peut intervenir. Mais elle ne le fera pas automatiquement.

Un jour, les marchés vont s’inquiéter mais on ne sait pas quand. Quand la France était menacée de perdre sa notation de triple A, on a crié à la catastrophe. Elle l’a perdu en 2012 et finalement… il ne s’est rien passé !

Q : L’INSEE vient d’annoncer que la dette atteignait désormais 3.345 milliards d’euros au 31 mars 2025, ce qui signifie qu’elle continue sa hausse inexorable. Pensez-vous qu’une crise sous la forme d’un « moment Liz Truss » soit inévitable ?

Oui, clairement, le risque d’une montée brutale des taux d’intérêt est là. Mais souvenez-vous que trois semaines avant le discours de politique générale du Premier ministre britannique Liz Truss, personne n’imaginait qu’il y ait cette crise. On risque en effet ce risque de phénomène mais pour que cela arrive il faut soit un changement de politique économique, soit un choc, un évènement comme, par exemple, une nouvelle dissolution, un nouveau gouvernement qui arriverait avec un programme et des mesures du genre « retour à la retraite à 60 ans », alors oui, le pire est possible.